地區:安徽|北京|重慶|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|湖北|湖南|吉林|黑龍江

地區:江蘇|江西|遼寧|寧夏|青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|內蒙古

84農業網 時間:2018-03-21 作者:佚名 來源:網絡整理

央視網消息:他花600萬買柑橘,卻把果肉都扔了,為的只是不熟的柑橘皮。別人眼中的創業達人,面對鏡頭卻是這樣。他不會說卻會做,把兩種相距千里的東西結合在一起,創造出驚人的價格。看黃建社如何用不熟的柑橘皮賺快錢,一年銷售額5000萬元。

我們平時買水果,都要挑著熟的買,可我們今天節目的主人公卻偏不,不僅不等水果長熟,甚至還沒長大時候就把果子都摘了。還靠著這種沒熟的水果,銷售額一年超過3000萬元。他是怎么做到的?他摘的這種不熟的水果又有什么特別之處呢?

記者去采訪時,黃建社正組織員工搶收一種柑橘。

黃建社:剪時候要注意,對,把枝頭拉出來,剪平,對,剪平。

可讓記者感到奇怪的是,他們搶收的竟然是沒熟的柑橘。

記者:可是這么綠它真的能吃嗎?澀的吧?

黃建社:你試一下,甜中有一點酸,怎么樣?

記者:好酸,但是它不是酸的問題,它沒有水,是干的。

沒熟的柑橘很酸,根本沒法吃,可這種不熟的柑橘每斤要8元錢。而且黃建社收完自家地里的還不夠,又和農戶去買,今年光從農戶手里收這種不熟的柑橘,就要花掉將近600萬元。

接下來,記者又看到更吃驚的一幕。工人們居然在剛采摘的柑橘上打了個洞,把里面的果肉全部挖了出來。

記者:里面的肉都掏掉嗎,這已經這么多了,不可惜嗎?

員工:這是不要的。

記者:那這個橘子你一天要挖掉多少?

員工:挖掉兩筐吧。

記者:一筐有多少斤?

員工:60斤。

記者:挖掉120斤,就全不要了。

每天,光這些被挖出來的果肉,就有十幾大筐,這些東西對黃建社來說毫無用處,只等著環衛工人把它們拉走。記者跟著工人學了一下,發現這把果肉從橘子皮里掏出來的活并不好做。

員工:你要貼著邊,往里面扣

記者:哎呀,破了。這個還挺難弄的。這些果肉丟掉不心疼是嗎?

員工:不心疼

記者:果肉丟掉不心疼,是我把果皮弄壞有點心疼嗎

員工:是,只能當壞果了。

不心疼果肉卻心疼橘子皮?柑橘沒了果肉,只剩下了我們平時都會丟掉的果皮,而這里的人告訴記者,在他們這兒,能賺大錢的恰恰是這種果皮。

員工:這是真正的精品,好東西在這里。

記者:好東西在這兒?里面的東西不是(好東西)?

員工:好是好,這個皮才是真正的好,知道沒有,我們拿這個果皮做出更精品的東西來。

這里是位于廣東省江門市的新會區,新會這里的柑橘很特別,果皮要比果肉更值錢。將柑橘取出果肉以后,皮經過晾曬,放置三年以上的可以稱作陳皮,有健脾和胃,理氣化痰的作用。新會陳皮有著上百年的歷史,也曾是古時候的皇家貢品。

在新會,陳皮就像蔥姜蒜一樣融入了當地人生活的點點滴滴,陳皮鴨、陳皮五花肉,陳皮綠豆沙,應有盡有。

最有代表性的就是這道“陳皮老鴨湯”:用新鮮老鴨,洗凈汆水,將陳皮用水浸軟,刮去白瓤,再同老鴨一起放入煮開的清水,配合紅棗、姜片、米酒,武火煮沸,轉小火燉一個半小時,下鹽調味,這道頗具地方特色的陳皮老鴨湯就出鍋了。

在新會,陳皮的歷史由來已久,所謂陳皮,“越陳越貴”。新會每年都會舉辦比賽,拍賣“陳皮皇”,那些存放了上百年的陳皮,100克就可以賣出幾十萬,甚至上百萬的高價。

黃建社:4年的陳皮價格要到400多元一斤,這個8年陳皮要800多元一斤。

記者:年份翻倍價格也翻倍。

黃建社:2002年產的15年陳皮,價格要2000多元一斤。我手上這款70年代的

記者:40年

黃建社:對,差不多要8萬多元一斤。

陳皮的主要成分都在這個被叫做“油包”的東西里,油包越大越多,皮的品質越好。隨著時間的增加,食用和收藏價值也就越大。想用陳皮賺錢,必須要等,少則三年,多則幾十年上百年。

可在2013年,黃建社卻不要等了,他發現了一個商機,要用當地新會柑橘的橘皮,賺快錢。不用等三年,當年就可以賺錢。

當記者問他怎么做到的時候,他的表現卻讓記者很吃驚。

黃建社:啊,確實是,包括,啊,現在,我們,啊

記者:想好了就可以開始,怎么想怎么說沒關系。

記者:肯定因為你覺得它有市場你才會去做它吧?

黃建社:嗯

記者:為什么停住了

雖然黃建社不能言善道,面對鏡頭更是緊張到不知該怎么說話,可別人說起他干的事,都是贊不絕口。

新會區副區長:之前第一次見他,就感覺這個人不善言談,比較沉默。但是他做企業非常用心,他這個人應該說是一個做實業的人,而且是一個非常認認真真做事情的人。至于他后面的產品品質非常高,這也是息息相關的。

白馬村村委會主任:他做得非常好,產品方面做的很精辟,周邊來說他做的是最好的一家。

黃建社2013年開始創業,2016年銷售額就近3000萬元,2017年預計實現銷售額5000萬元,而讓他實現財富爆發的東西就是它。

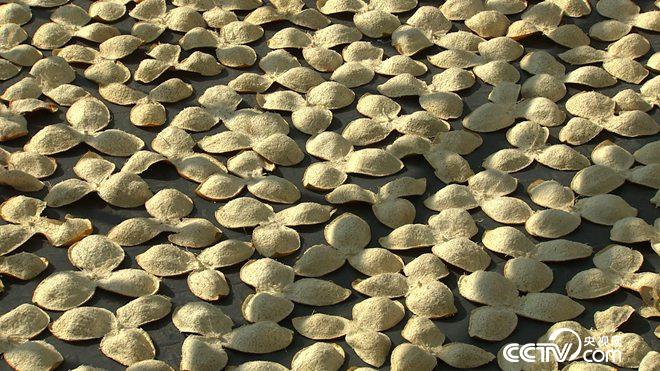

采摘新鮮的柑橘,經過開口、剔除果肉、清洗后再將普洱茶放進柑橘殼,一起晾曬,它就是柑普茶。

黃建社原來和妻子經營著一家茶葉店。一個偶然的機會,他注意到市面上開始有小作坊在做這種橘子皮包著的茶,這讓他發現了商機。

黃建社:這兩種在中國流傳,千年以上的這么好的產品,結合在一起,又是一種健康的產品,我覺得應該可以,傳播到千家萬戶,傳播到更廣的地方去。

黃建社認定這種結合了陳皮和普洱的產品,如果規范生產,一定會有廣闊的市場。然而當他決心,進入柑普茶市場之后,并沒有著急去做產品,反而決定要先找一個東西。這種東西很難找,可找到了就可以一招制勝。

黃建社:可以說,這一個應該可以說是絕無僅有

據[本草綱目]記載,廣陳皮最好,廣陳皮里又以新會皮為最佳。而新會當地人知道,新會陳皮又以陳皮村、天馬村等幾個核心產區,所產柑橘皮為上品。

黃建社要找的這種東西就在新會的核心產區里。

經銷商:這一塊應該是非常稀缺的,像我們那里消費的一些消費者,一般都是用搶的,不是說我要刻意的銷售給你。

黃建社走遍了新會柑橘核心產區的每一個地方,終于在天馬村,找到了這種東西。

黃建社:你看,用兩只手圍起來。

記者:圍不住,兩只手圍不住。

黃建社:對,你看。

記者:這棵是多少年的樹?

黃建社:這棵樹有15年了。

黃建社要找的正是這種,在核心產區里樹齡十五年左右的老柑橘樹。這種老樹非常少見,但因為結出來的橘子皮味道更濃郁,受到不少消費者的追捧。黃建社就是要做一款最正宗的老柑樹柑普茶,以此打響品牌。

經銷商:新會核心產區,又是天馬這種老樹柑的話,是非常稀缺的,可以說在市面上根本買不到。

黃建社:成品的話我們現在統一的售價是3900元一斤。其實每一年我們也是有限量的,就是做出來成品也就幾百斤。

因為限量供應,每多存儲一年,這種老柑樹柑普茶的價格也就水漲船高,2017年當年的售價為5800元一斤,2015年的就要7350元,而2014年的,因為存放時間超過3年,可以算作陳皮普洱,賣價就要上到19800元一斤,也就是平均一顆就要四五百元。可這些老柑樹給黃建社帶來的財富還不止如此,一個意外的發現,讓他的產品紅遍全國。

尤廠長:個頭比較小,皮比較薄,那時候拿回來它就是小小個。

黃建社:你看這個它是

記者:它好像比我們平時見的小

黃建社:對,它現在其實也是成熟了。發現就是越老的柑樹,它的個頭就是長不大,它皮也比較薄,香氣也比較足。

這是傳統的柑普茶,取每年11月的新鮮柑橘,裝茶曬干,成品在20克左右。

黃建社:傳統最早的就是像這種比較大個一點的,掰開了沖泡,一般都是按照3:7的比例這樣來泡,干皮占3/10,茶葉占7/10,大概這樣就行了,這剩下的放到一邊就可以下次泡。

傳統的柑普茶選取的柑橘較大,而老樹有一個特點,就是樹上結的果比較小,裝茶以后的成品也就在12克左右,正好將近原來傳統柑普茶的一半,有的新客戶不懂這種茶怎么喝,看到挺小個兒,就一整顆泡了。

尤廠長:客戶他們有一些不懂的,他們就拿一整個去泡,他們覺得很方便,泡出來效果挺好。

這個巧合,給了黃建社靈感,為什么不在7、8月,趁著柑橘還沒長大時候就摘了,做成一次泡一顆的柑普茶呢?

這種一次泡一顆的小綠橘子茶,被叫做“小青柑”,憑著這種“一顆沖泡”的概念,小青柑迅速躥紅,甚至被媒體冠以“網紅茶”的名號,然而因此也有了越來越多的商家競相模仿。

可讓人沒想到的是,短短一年時間他又從眾多競爭者中脫穎而出,做出了市面上獨一無二的產品,把銷售額做到了1000萬元。

黃建社到底對他的小青柑做了什么呢?

隨著采訪的深入,記者發現黃建社對細節的追求十分苛刻。晾曬橘子皮,如果是方形箅子,就讓橘子皮豎著整整齊齊排起隊,如果是圓形箅子,就要讓橘子皮轉著圈排隊。工人干活,都要這樣穿戴整齊,一邊坐一個不能亂。給柑橘皮里裝茶,重量差只允許在3克以內。

員工:我們就很反抗,就說為什么我們干了這么多廠,都沒像你們家廠一樣,每天要這樣子搞那樣子搞,衛生也是一樣。

黃建社要求這個,要求那個,工人們都要忍無可忍了。挖完果肉的柑橘皮,會在里面的根部有個小小的凸起,就連這個消費者根本看不見的地方,他也不放過。

記者:誰還關注這個里面,外面挺整齊的,里面凸起來你都不能忍受嗎?

黃建社:里面我覺得也很重要,有時候掰開之后,如果沒去掉的話也能看到,還有它有這個臍部的話,它干的不夠均勻,它比較難干。

記者:比較厚。

黃建社:對,比較厚。

剛來公司上班的員工總是要抱怨這里要求苛刻,而他們抱怨最多的一件事,卻成為了黃建社在眾多同行里脫穎而出的殺手锏。

為了挖空柑橘里的果肉,都會在橘子頂端開個口,一般來說,是挖一個圓形的洞。可2016年開始,黃建社卻要打破這個傳統,不挖圓形的洞,改挖橢圓形的。他還專門定制了這種橢圓形的工具。

黃建社:就做橢圓形。

記者:這個尺寸有標準嗎?

黃建社:尺寸就是1.9厘米到3.6厘米。

記者:這個扁的是1.9厘米,這個長的是3.6厘米,所有的都是這樣。

黃建社:不是,要看一下我們柑果的大小。

記者:那一共有多少種尺寸的工具?

黃建社:大概3種。

記者嘗試操作了一下,卻發現黃建社精心定制的工具,并不好用。

記者:對準它,把它放在中心

黃建社:然后左右移動不能太多,對。

記者:這可是得用點勁。平時打圓的洞是不是效率更高一點。

黃建社:快很多

記者:能快多少

黃建社:快差不多一倍

記者:圓的就能動作更大是吧,這個我都不敢動

黃建社:圓的包括工具的要求沒這么高,包括操作起來也快很多,但是為了做好產品,我們是不惜投入的,一定要把做好產品作為第一位。

記者:不管是人力成本翻倍了,還是工具的定制也是挺麻煩的是吧。

黃建社:人家說慢工出細活。

橢圓開口不能來回旋轉,所以不好用勁兒,工人干起活來,不僅費力而且效率只有圓形開口的一半,這就意味著,黃建社要多付一倍的工資。可就算這樣,他還是堅持要這樣做。這是為什么呢?他找來一個圓形開口的小青柑讓記者試驗。

記者:這就掉出來了。

圓開口只要一翻轉,小蓋子和茶葉都會掉下來,為了解決這個問題,很多廠家都會用紙把蓋子和橘皮包起來起來,可這在黃建社看來既不環保還給消費者增添了麻煩。那要怎么辦呢?

記者:我們一起翻會有不同的效果是嗎

黃建社:你試一下,你翻過來就掉了

記者:我的掉了,你那個沒掉嗎

黃建社:對,卡的挺好的

記者:也沒有茶葉漏出來

黃建社:不會掉出來,也沒有茶葉漏出來

記者:你再甩

現在,黃建社的小青柑可以做到不用任何輔助工具,也一點不漏茶,秘密就在這個橢圓形開口里。

黃建社:我們在裝茶的時候,壓下去時候轉動一下,90度轉過來之后。

記者:把它長的那一邊轉到短的那一邊。

黃建社:對

記者:是,這樣會卡住

黃建社:對,卡得很好,怎么弄都不會掉出來。

一個小小的刀口的改變,成了黃建社獨一無二的賣點。

黃建社:做到人無我有,人有我精。有這種理念,才可以在這么激烈的競爭中立足。

黃建社這么關注細節,其實也是被逼出來的。隨著小青柑的走紅,2016年,這個行業迎來了爆發式的增長。

副區長:2015年,我們整個產業鏈的產值才30億,我們2016年現在預計超過60億。同時我們的加工企業,現在非常多,我們行業協會,前幾年幾十家,現在有幾百家。

而在這爆發式增長的背后,是讓人惴惴不安的行業危機。冒充的新會柑橘皮,品質良莠不齊的普洱茶,一斤價格從幾十塊到上萬塊,難分好壞。不少企業都感覺到了小青柑里暗藏危機。

這里是2017年廣州茶博會,從這一個挨一個的商鋪,和川流不息的人群,就能感受到中國茶文化的源遠流長,在茶葉里淘金的人更是數不勝數。2014年,廣州茶博會,參展的柑普茶品牌只有黃建社的一家,而今年卻有幾十家甚至上百家,一些傳統做普洱茶的企業,紛紛加入競爭。在眾多商鋪中,黃建社的展位格外引人注目,可很多人來這,卻不是奔著小青柑來的,而是為了另一種東西。

消費者:沖著它的新奇才來品嘗一下

消費者:挺清淡的,香香的,我覺得挺舒服的

同行:在大家都在拼命一口氣上小青柑的時候,他會有個創新的小檸紅,一粒一泡,非常適合年輕人,又方便。我個人看好它是未來市場的一個增長點。

這是一款檸檬紅茶。隨著小青柑市場日趨飽和,黃建社盯上了另一種水果——檸檬。檸檬茶由來已久,為什么就不能用小青柑的思路,創造一種新型的檸檬茶呢?掏空檸檬的果肉,放入茶葉,再一起晾曬烘干。

消費者:原來小青柑在市面上已經有很多,這種用檸檬泡的我們還是第一次見到,我們正在找類似這樣的一種茶,女性茶

造型別致,沖泡方便的檸檬紅茶,一經推出馬上受到女性消費者的喜愛。用這款特別的新品,樹立品牌,吸引更多消費者關注自己的其他產品。

現在,黃建社針對不同消費人群,對自己的產品進行了組合搭配,創新出59種產品。在一個已經成熟的傳統行業里,靠著創新的思維和做法,快速做大做強。2017年預計實現銷售額5000萬元。

“天下大事必作于細”,對于細節的執著和追求是很多成功企業家共有的特質。黃建社也正是因為用工匠精神來做產品,不放過任何一個細節,才一步步打造出專屬的獨特賣點,從眾多競爭者中脫穎而出。

致富經首播時間:周一至周五 21:17—21:47

致富經重播時間:周一至周五 13:42—14:12

84農業網免責聲明:本站部分文章系轉載自網絡,如有侵犯,請聯系我們刪除。另:本文僅代表作者個人觀點,與本站無任何關系,請網友自行判斷信息的真實性。84農業網本著服務三農的原則,不以盈利為目的,84農業網所有文章都不代表真理,僅作為參考。